70.0kg ― 2010/12/01 07:13

シャワー前後で計測。

前70.0kg、16.1%。

後69.9kg、15.1%。

減ってきた?

今週末は帰還しないので、天気次第だけれど、山に行きましょう。

山は、どんな影響があるかな?

前70.0kg、16.1%。

後69.9kg、15.1%。

減ってきた?

今週末は帰還しないので、天気次第だけれど、山に行きましょう。

山は、どんな影響があるかな?

71.7kg ― 2010/12/02 07:23

シャワー前後で計測。

前71.7kg、13.1%。

後71.6kg、12.5%。

激増。昨晩は暴飲暴食したから当然だが、それにしても、凄いね…

前71.7kg、13.1%。

後71.6kg、12.5%。

激増。昨晩は暴飲暴食したから当然だが、それにしても、凄いね…

6.1kmを39分08秒 ― 2010/12/02 20:38

走る前後で計測。

前71.6kg、12.0%。

後71.3kg、12.6%。

6.1kmを39分08秒78で走破。300g減。

スプリットは19分17秒67。

昨日記入を忘れました。

雨に降られながら、走りました。

前71.6kg、12.0%。

後71.3kg、12.6%。

6.1kmを39分08秒78で走破。300g減。

スプリットは19分17秒67。

昨日記入を忘れました。

雨に降られながら、走りました。

71.3kg ― 2010/12/03 07:13

シャワー前後で計測。

前71.3kg、13.8%。

後71.4kg、13.4%。

高値。

昨日は6kmだったから、減らなかったね。

前71.3kg、13.8%。

後71.4kg、13.4%。

高値。

昨日は6kmだったから、減らなかったね。

71.0kg ― 2010/12/04 04:40

シャワー前後で計測。

前71.0kg、14.8%。

後70.9kg、14.0%。

高値安定。昨晩は走らずに寝た。早めに。22:15には床に入ったけれども、直後に仕事のメールが入り、返信していたりしていたら、目がさえて、結局寝たのは50分後くらいかなぁ…。

いつも0時付近に寝ているので、突然早くは眠れないね。朝走るようにして、いつも早く寝るようにしていれば、対応できそうに思うけれど、試してみる?

本日は、古ヶ丸山、白倉山、迷岳を登って帰ってくるつもり。

行程的にきついので、前半貯金を作れるかが勝負。無理と判断したら、途中で引き返す。

日も短いし、帰りのバス便の時間で物理的に拘束されているから。

明日も登る予定なので、何かと忙しいなぁ…。趣味で、だけれど。

前71.0kg、14.8%。

後70.9kg、14.0%。

高値安定。昨晩は走らずに寝た。早めに。22:15には床に入ったけれども、直後に仕事のメールが入り、返信していたりしていたら、目がさえて、結局寝たのは50分後くらいかなぁ…。

いつも0時付近に寝ているので、突然早くは眠れないね。朝走るようにして、いつも早く寝るようにしていれば、対応できそうに思うけれど、試してみる?

本日は、古ヶ丸山、白倉山、迷岳を登って帰ってくるつもり。

行程的にきついので、前半貯金を作れるかが勝負。無理と判断したら、途中で引き返す。

日も短いし、帰りのバス便の時間で物理的に拘束されているから。

明日も登る予定なので、何かと忙しいなぁ…。趣味で、だけれど。

古ヶ丸山 白倉山 大熊谷の頭 迷岳 飯盛山 ― 2010/12/04 19:43

とりあえず帰ってきた。

山と高原地図によると、標準タイムは、9時間35分。

コースは、

犂谷(からすきだに)バス停-1h30m柁山-30m清治山-1h5m古ヶ丸山-1h白倉山-1h10m大熊谷の頭-2h迷岳-飯盛山-2h20mスメールバス停

で、休憩も含めて、6時間46分55秒25でした。

行きは、汽車+町営バス。

帰りは、三交バス+近鉄。

写真も含めて、後で、また、詳しく書きましょう。

明日もあるので、今日はこの辺で。

明日は、職場の人と一緒に、

宮妻峡ヒュッテ-2h入道ヶ岳-1h30m水沢峠-2h10m鎌ヶ岳-1h20m宮妻峡キャンプ場(標準時間7h)

を予定しています。移動手段は、一緒に行く人の車。

また、4時起きだぁ…

山と高原地図によると、標準タイムは、9時間35分。

コースは、

犂谷(からすきだに)バス停-1h30m柁山-30m清治山-1h5m古ヶ丸山-1h白倉山-1h10m大熊谷の頭-2h迷岳-飯盛山-2h20mスメールバス停

で、休憩も含めて、6時間46分55秒25でした。

行きは、汽車+町営バス。

帰りは、三交バス+近鉄。

写真も含めて、後で、また、詳しく書きましょう。

明日もあるので、今日はこの辺で。

明日は、職場の人と一緒に、

宮妻峡ヒュッテ-2h入道ヶ岳-1h30m水沢峠-2h10m鎌ヶ岳-1h20m宮妻峡キャンプ場(標準時間7h)

を予定しています。移動手段は、一緒に行く人の車。

また、4時起きだぁ…

古ヶ丸山 白倉山 迷岳 飯盛山 ― 2010/12/04 20:49

年も明けて、二月に入りようやく書く気になりました。

山と高原地図によると、標準タイムは、9時間35分。

コースは、

犂谷(からすきだに)バス停-1h30m柁山-30m清治山-1h5m古ヶ丸山-1h白倉山-1h10m大熊谷の頭-2h迷岳-飯盛山-2h20mスメールバス停

山と高原地図によると、標準タイムは、9時間35分。

コースは、

犂谷(からすきだに)バス停-1h30m柁山-30m清治山-1h5m古ヶ丸山-1h白倉山-1h10m大熊谷の頭-2h迷岳-飯盛山-2h20mスメールバス停

で、ストップウォッチで測ったところによると、休憩も含めて、6時間46分55秒25でした。

行きは、汽車+町営バス。

帰りは、三交バス+近鉄。

帰りは、三交バス+近鉄。

写真のタイトルは、年月日、D60での時間、コメントとなっているので、各地点間の時間もおおむね分かるかな。

大杉谷に行ったときに乗った7:50発の町営バスに再度乗車。

今回は自転車無し。

運転手さんと話していたら、来年にはバスは新しくなるらしい。

ちょっと小振りになるそうです。

確かに旧道を走るバスは、少々取り回しが難しそうだし、理解は出来るかな。

ということで、大台町のマスコットなのかな、一応撮影。

前回とは違い、高校が休みなのか誰もいない車内。

貸切状態。

途中、女性一名が乗り込んで、貸切ではなくなった。

私は途中カラスキ谷で下車。今度は女性の貸切。

バス停からちょっと宮川左岸を下ったところに看板。

車は二台。

一台は空。

もう一台は人が乗っている。奥のログハウス風の建物がトイレなので、休憩中かな?

で、出発。登山口は、電柱の脇から。

植林地の中を行く。

大きくはないが、標識はしっかりついていそう。

一登りすると

の看板。

植林直後のところ以外は全く展望無し。

で、約1時間で柁山着。30分短縮。

一応広場は作られているけれど、展望はよくない。

少々進むと、古ヶ丸山。

なかなか見事な三角形をしている。

その見た目にたがわず、急な勾配。

所々トラロープがかかる。

れんが滝分岐を通過。

山頂直前にご夫婦で登る先行者をパス。

で3時間のところを2時間弱で。1時間少々短縮。

これで、帰りのバスなどを考えると、少々ゆとりが出てきた感じ。

でも、迷わなければ、という前提つき。

まだまだ頑張らねば。

それほど展望はない。

厳しい環境で必死に生きていることがわかる。

ネット上では、

勝手に名前付けて混乱させないでくれ

というような批判が一部に見られた標識「八景山」。

鞍部から望む白倉山。

こちらもきれいな三角形。

で、その姿のとおり、登るのは大変。

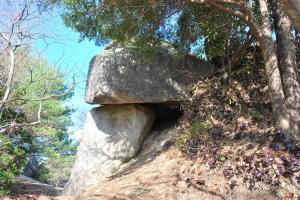

この岩場の右側が、岩をよじ登っていく道。私は左側に回りこみ、道なんだかなんだかよくわからない斜面を所々に不安げに揺れるテープをたよりにトラバースしながら登った。

落ち葉が滑りやすく、どちらに行ってもなんとなく危なさそうな気はする。

で、白倉山山頂。

なぜか郵便ポスト。

出発から2時間半。

標準タイム4時間だから、かなりいい感じ。これなら、ピストンではなく、予定通り進んで良さそう、と気を良くしつつ本日はじめての眺望をおにぎりを食べながら堪能。でも風が強くてかなり寒い。たまらず、出発。

尾根道だけに、夏は大変そうだなぁ、というコース。

この季節、寒いけれど、藪からは開放されて、見通しもきくし、いい感じ。

しばし下り、上り返すと大熊谷ノ頭。

ここを右へ。

いい感じの尾根道。

ガスったら確実に迷いそうな広い尾根が現れる。

二重山稜もみられる。

で、これも地形図上は名前が見当たりませんが、柚子の木平だそうです。

で、私の影入りの風景写真。

あいかわらず広い尾根だけれども、宮川側は切れ落ちている。

しばし進むと迷岳。

4時間半。

もう、ここまでくれば時間的にはほぼ安心。

30分ほど休憩。

で、飯盛山経由で下ろうと、下山開始。

いきなりの急激な下り。

で、林道への分岐。

で、とにかく尾根がやせていて、ヤブだらけ。アップダウンは激しいし、厳しい道。

絶対夏にはきたくないし、知っていたら下りには使わなかったなぁ、というくらいの道。

生存競争もきびしそう。

で、展望も何もない飯盛山山頂。

単に通過するだけ。

で、たとえば、こんなところを下っていく。

一応トラロープはありますが…。

で、尾根道歩きは終了し、

植林地の急斜面を下っていき、ようやく緩やかになって、

こんな道になって、下山も終了。

登山口には、なにかバブルの名残のような施設が。

更に下るとスメールが対岸に見える。

振り返ると石器のような飯盛山が。

どれだけ大盛にしても、こんな形にはご飯は盛らないだろうに、どういう名づけ方なんだろうか…。ご飯を一杯食べたいという願望から出たものなんだろうか。

ま、見る分には中々よい形の山ではあるかな。

で、バス停着。最終便を目標にしていたけれど、一本前に間に合った。

良かったよかった。

ここからの乗車は一人。

はじめのうちは貸切だったけれど、そのうちそれなりに乗車してきた。

季節なだけに、地域の忘年会かなんかで松阪に繰り出す「青年団」らしき一群もいた。

71.6kg ― 2010/12/05 04:38

シャワー前後で計測。

前71.6kg、14.8%。

後71.5kg、13.9%。

増えたー。帰宅後食べたからなぁ。

ま、破壊した筋肉など体を作るため、必要なので、良し。

今朝は、やはり少々筋肉痛。

痛いという感じというよりは、だるい、疲れ…かな。

本日は複数行動。気をつけていきましょう。

前71.6kg、14.8%。

後71.5kg、13.9%。

増えたー。帰宅後食べたからなぁ。

ま、破壊した筋肉など体を作るため、必要なので、良し。

今朝は、やはり少々筋肉痛。

痛いという感じというよりは、だるい、疲れ…かな。

本日は複数行動。気をつけていきましょう。

入道ヶ岳 イワクラ尾根 水沢峠 鎌ヶ岳 カズラ谷 ― 2010/12/05 20:20

行ってきました。

とりあえず、休憩時間込みで、7時間14分38秒49でした。

コースは、

宮妻峡キャンプ場-2h入道ヶ岳-1h30m水沢峠-2h10m鎌ヶ岳-1h20m宮妻峡キャンプ場(標準時間7h)

です。

まぁ、良いペースでいけたと思う。

写真も含めて、後で掲載予定。

とりあえず、休憩時間込みで、7時間14分38秒49でした。

コースは、

宮妻峡キャンプ場-2h入道ヶ岳-1h30m水沢峠-2h10m鎌ヶ岳-1h20m宮妻峡キャンプ場(標準時間7h)

です。

まぁ、良いペースでいけたと思う。

写真も含めて、後で掲載予定。

入道ヶ岳 イワクラ尾根 水沢峠 鎌ヶ岳 ― 2010/12/05 22:59

昨年行った山行の写真をようやくのせる気になった。

本日5月22日外は雨。仕方なし。準備不足で気持ちを高めていなかったってのも大きいかな。

山行は2010年12月5日。前日の古ヶ丸山白倉岳迷岳は単独だったけれど、この日は職場の人と二人。車を出してもらいました。

コンビ二で買い物して、駐車場から本日行く山並みを遠望。鈴鹿山系を朝撮影すると自分の影が入るのはやむなし。

本日5月22日外は雨。仕方なし。準備不足で気持ちを高めていなかったってのも大きいかな。

山行は2010年12月5日。前日の古ヶ丸山白倉岳迷岳は単独だったけれど、この日は職場の人と二人。車を出してもらいました。

コンビ二で買い物して、駐車場から本日行く山並みを遠望。鈴鹿山系を朝撮影すると自分の影が入るのはやむなし。

宮妻峡へ侵入し、宮妻キャンプ場の駐車場に到着。既に結構な台数が止まっている。大したもんだ。人も多そう。前日とは大違い。

で、一度道路に上がって、登山口の標識から再び下る。

もしかして、わざわざ登る必要はなかったのかも…

で、古びた2階建ての小屋脇から川へ向かう。

で、渡渉。対岸を少々川沿いに登って、いよいよ登山口。

しばらくは山腹をかなり無理やりにつづら折しつつザラザラな道を登る。

尾根に取り付いても、なかなか急峻な道。

丁寧に標識がついている。

うるさいくらい

低木の常緑樹地帯に突入。

植生がコロコロ変わって面白い。

相変わらずのぼりは急なのだが、

途中緩やかになったと思えば、尾根上を道が通る。

で、一旦抜けると、笹原地帯に突入。

展望がいきなり良くなる。

風、強いんだろうなぁ。

ほんと、標識は多い。

で、最高点ではないが、山頂の鳥居。

鹿の糞だらけ。

しばらく休んで、イワクラ尾根に向かう。

途中、再び鳥居。

ふもとにある椿大神社の一部?なのかな。

で、いよいよイワクラ尾根。

尾根も切れ落ちていて、見るからに危なそう。道も急です。

重ね岩。

仏岩。

で、宮指路峠。

ここで、中学生か、高校生くらいの学生さん達のグループにあった。

少し進むと仏岩が見える。

足元はザラザラな崩壊地。

下りきると、水沢峠。ちょっと一服。

急登の先にはザラザラな尾根道。

ようやく上りきると、水沢岳でうどんを食べるカップル。

申し訳ないが、撮影。

そそくさと下り始めると、やはりザラザラな下り道。足元がなんとなくおぼつかない。蟻地獄に自ら侵入している感覚。

あまりいい感じではない。

先を望むと、鎌ヶ岳にいたる稜線が。

険しそう。

一体どこを通るのやら…

こんな隙間を縫うように。

見晴らしが良かったので、気分良く自分の影を。

で、鎌ヶ岳も撮影。

下りです。鎖です。

岳峠。

鎌ヶ岳の直下まで来ました。

長石谷への分岐。

で、山頂。

山頂で一休み。

空を見上げる。

下り始めます。鎌ヶ岳直下から南を向いて稜線を見たらゴリラ発見。

カズラ谷コースを下ります。

登山道がえぐれています。

でも、基本尾根道。

ひたすら下って、林道に合流。

合流点からはほんの少しで、駐車場。

ご苦労様でした。

最近のコメント